Die ersten

Otto-Motoren waren stationäre Kraftmaschinen, die mit Leuchtgas

betrieben wurden. Um unabhängig von einem nur selten vorhandenen

Gasanschluss zu werden, was natürlich auch unabdingbare Voraussetzung

im Fahrzeugbau war, experimentierte man mit verschiedenen

Konstruktionen zur Vergasung von leichtflüchtigen Kraftstoffen. Im

Jahre 1883 bestückte Nicolaus August Otto erstmals einen Gasmotor mit

einem Oberflächenvergaser.

Nur wenige Motoren-Enthusiasten werden schon mit einem solch primitiven

Vergasertyp zu tun gehabt haben. Die meisten früher damit

bestückten Ottomotoren wurden später mit einem leichter zu handhabenden

Vergaser üblicher Konstruktion versehen, die schweren und

voluminösen, vermutlich auch nicht immer sicheren Oberflächenvergaser

dagegen landeten auf dem Schrottplatz.

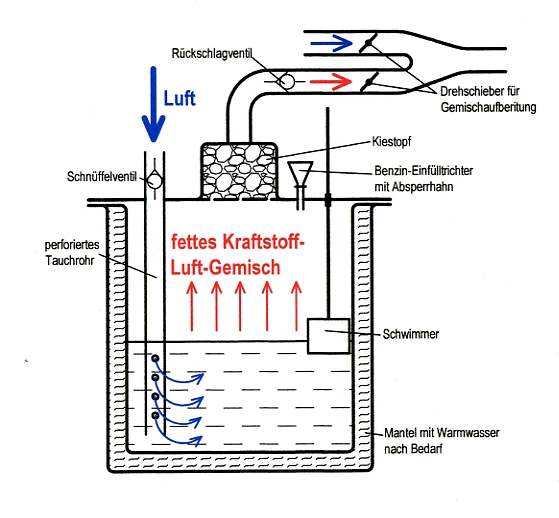

Das Funktionsprinzip ist einfach und anhand der Skizze des

SCHLÜTER-Vergasers leicht zu durchschauen.

Der Grundaufbau besteht aus einem doppelwandigen Gussgehäuse (über 100

kg!), das mit einem Deckel luftdicht verschlossen ist. Der innere

Behölter ist zu etwa 1/3 mit Benzin gefüllt.

(Die Außenmaße: ca. 45 cm Durchmesser, 60 cm Höhe)

|

|

Mit dem Ansaug-Takt entsteht ein Unterdruck in diesem Behälter, ein

Schnüffelventil in der Luftzuführung öffnet sich. Die Luft strömt durch

ein perforiertes Rohr, das in den Kraftstoff eintaucht. Die Luft

"gurgelt"

durch den Treibstoff, wodurch ein fettes, kaum zündfähiges Gemisch

entsteht. (Der Vergaser trägt in diesem Fall den Namen zu Recht;

heutige

Vergaser müssten eher "Zerstäuber" heißen, da sich beim Durchströmen

der Luft feine Kraftstoff-Tröpfchen bilden, die erst im Zylinder

komplett verdampfen). Das Gemisch strömt durch den Kiestopf, der in

einer Beschreibung zu einem Benzinmotor von Otto aus dem Jahre 1885 als

"Flammenschutz" beschrieben wird. Zusammen mit einem eingebauten

Rückschlagventil soll so bei Fehlzündungen ein Zurückschlagen der

Flamme in den Vergaser verhindert werden.

Vor dem Passieren des gesteuerten Einlassventils wird über zwei

handbediente Drehschieber (für Gemisch und Frischluft) ein optimales

zündfähiges Gemisch eingestellt.

Gerade für den Betrieb in der kalten Jahreszeit war eine Anwärmung und

damit bessere Verdunstung des Kraftstoffes vorgesehen. Dies konnte

erreicht werden, indem ein Teil des Kühlwassers durch den äußeren

Mantel geleitet wurde. Bei dem hier vorgestellten Motor, der in einem

abgeschlossenen Raum aufgestellt war, ist dies scheinbar nicht

notwendig gewesen, da keine Warmwasserleitung zum Vergaser führte.

Da Benzin ein Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen ist, kann

man annehmen, dass erst die leichter flüchtigen Anteile verdunsteten

und sich am Schluss die Anteile mit dem höheren Siedepunkt

anreicherten. Auch die Umgebungstemperatur spielte wohl eine Rolle. Man

musste das Gemisch vermutlich öfter nachregulieren,

den Motor also ständig unter Kontrolle halten.

|

|

Die

Oldtimer-Seite

Die

Oldtimer-Seite Die

Oldtimer-Seite

Die

Oldtimer-Seite